La Politica dal basso. Ricerca Censis

Il Censis ha presentato la ricerca effettuata riguardante le idee e le proposte politiche presentate “dal basso” (dalla cittadinanza) nella recente campagna elettorale, dalla quale emerge uno schema di Governo a 5 assi

La competizione elettorale da poco terminata ha fatto emergere le vere esigenze e le attese da parte delle imprese e delle associazioni di cittadini. Si tratta di precise richieste di azioni politiche e normative al Parlamento appena insediato.

Nel presentare la ricerca, il Censis stesso afferma che “misurare la distanza tra offerta pubblica e domanda diventa un esercizio utile a dare maggiore luce alle prospettive di formazione e di funzionamento del governo e delle azioni di governance della società e dell’economia nelle prossime settimane e mesi”. Per questa ragione il Centro di ricerche sociali ha raccolto e analizzato 81 «lettere al governo che verrà», pubblicate in rete nei giorni precedenti le ultime elezioni politiche, e ha selezionato le proposte sostenibili con il quadro attuale della finanza pubblica.

Questi primi 81 documenti (poiché altri se ne potranno aggiungere) vanno dal manifesto programmatico all’appello, dal decalogo delle priorità alla proposta di Governo. Raccolti insieme, costituirebbero un volume di 433 pagine.

Analizzati, questi documenti indicano 5 direzioni di marcia che interessano particolarmente i cittadini, ovvero:

- 1) La revisione del sistema del Welfare

- 2) Il ripensamento degli assetti del territorio

- 3) La composizione razionale dei processi imprenditoriali

- 4) La copertura di nuovi sottoinsiemi economici

- 5) La valorizzazione della macchina burocratica pubblica

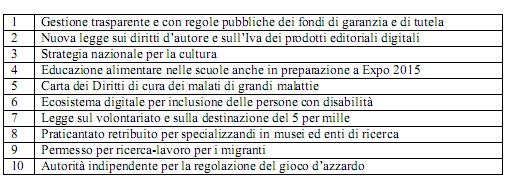

Il Censis ha scelto 10 proposte presentate per ciascuna di queste direzioni di marcia che la politica del nuovo Parlamento dovrebbe prendere. Tali indicazioni rappresentano in sintesi il programma di governo richiesto “dal basso” (dal popolo), ma rappresentano anche una richiesta di attenzione alle piccole componenti del funzionamento dell’economia e della società reali.

In poche parole, i cittadini vogliono che venga semplificato il dibattito sui temi pubblici, portandolo alle questioni basilari quotidiane, e una maggiore capacità di comprensione e messa fuoco dei reali problemi della gente.

Tra le segnalazioni che partono dal popolo ci sono questo tipo di richieste che prevedono l’allontanamento dalle seguenti situazioni:

– azioni di governo che traggono contenuto e legittimità da vincoli esterni (i mercati, l’Europa, il fiscal compact, il patto di stabilità, ecc.) ma non hanno alcuna cultura, forse neppure conoscenza, di come è fatta e come funziona la nostra società;

– conflitti originati dall’alto (conseguenti cioè alle manovre correttive necessarie per contrastare le crisi finanziarie);

– un linguaggio sempre meno incisivo, quasi inconsistente, dove anche le sue componenti tradizionalmente più solide (i numeri e le cifre) perdono di significato e di profondità di traccia.

Le richieste della piazza mettono in mostra anche una paura del futuro da parte della cittadinanza dovuta alla consapevolezza di un allontanamento dalle questioni reali e una scarsità di vigore da parte di chi fa politica. Di conseguenza, i cittadini vorrebbero che la società fosse compresa appieno dai governanti, i quali dovrebbero iniziare anche ad esprimersi con un linguaggio più diretto e facilmente comprensibile.

I temi emersi dall’analisi del Censis non nascono dall’alto (da filosofie economiche, da ideologie, da trattati e vincoli internazionali), ma nascono dalla realtà effettiva del Paese, quella che da qualche tempo sembra non trattata, non capita e neppure intuita da chi ha governato.

I temi che in questa luce vanno approfonditi sono – come riportato dal Censis:

– la revisione del welfare, in modo che non sia puramente un problema di natura finanziaria e di necessitato impoverimento degli strumenti di intervento e, di conseguenza, della copertura dei bisogni di sempre più ampie fasce di popolazione;

– la revisione degli assetti del territorio, assetti che per dieci anni si sono persi dietro la fallimentare aspirazione politica al decentramento e al federalismo e che vanno ricollegati alla dinamica spontanea (con anche i relativi problemi) dei grandi processi di comportamento

collettivo: l’evoluzione dei localismi produttivi; la vitalità della rete delle città intermedie; il crescere di funzioni e responsabilità delle grandi metropoli; il mantenimento “in linea di volo” dell’esperienza dei borghi (oggi minacciata più dall’Imu sulle seconde case che dalla

globalizzazione);

– il collegamento della miriade di iniziative imprenditoriali (piccole, medie e grandi, senza distinzione) in una logica nuova di filiere settoriali. Occorre sganciarsi dalle “fissazioni” banalmente dimensionali e territoriali (il rimpianto per la grande impresa, la colpevolizzazione delle piccole, la stagione dei distretti) e giuocare sul ritrovarsi dei comportamenti di impresa sulle logiche che permettono la loro verticale partecipazione ai processi di internazionalizzazione

(non solo contratti di rete per piccoli gruppi di impresa, ma filiere da gestire dalle componenti di ricerca giù giù fino alla strategia di presenza commerciale nelle economie a più intenso e nuovo sviluppo);

– la copertura dei sottoinsiemi socioeconomici via via emergenti nelle contraddizioni del sistema. Si pensi solo a come nessuno oggi in Italia abbia una intelligenza di visione ed una capacità d’azione nei confronti di sottoinsiemi di grande rilievo socio-politico come quelli

degli esodati, dei precari, dei lavoratori stranieri, dei cittadini non autosufficienti, dei beni confiscati alla criminalità organizzata, della confuse platea delle partecipazioni della Cassa Depositi e Prestiti, ecc. Sottoinsiemi diversi naturalmente, ma che hanno una caratteristica in

comune: fanno tanto clamore di opinione ma non hanno un minimo di lucida governance;

– la valorizzazione delle componenti della Pubblica Amministrazione. È più che noto il peso che l’inefficienza di quest’ultima giuoca nella rabbia dei cittadini, delle imprese, dei consumatori-utenti, tanto che è quasi banale dire che la dose maggiore (e ormai non più latente) del “conflitto dal basso” derivi dalle valutazioni negative che la collettività e l’opinione pubblica compiono contro la burocratizzazione e le relative carte. Non si può al riguardo continuare ad affrontare il problema dall’alto: con le denunce moralistiche, che alimentano solo il populismo; o peggio con le carismatiche operazioni di governo (la spending review, l’agenzia digitale, le riforme dei

comportamenti amministrativi, ecc.); con l’ampliamento delle grandi strutture pubbliche. Occorre partire, anche qui, dal basso, risistemando i fondamentali: le anagrafi delle componenti più svariate (le strade, come i natanti, come i bilanci comunali, come gli studenti, ecc.) e la

capacità tecnica degli amministratori (basta pensare alla povertà delle relazioni tecniche che accompagnano provvedimenti destinati fatalmente a non durare).

Vediamo ora di seguito cosa ne pensa la gente di questi temi e quali sono le proposte emerse, che il Censi ha schematizzato inserendo in tabelle:

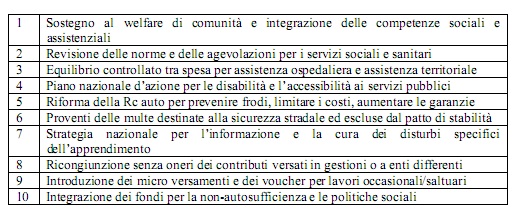

Revisione del welfare

La parola chiave per le attese di revisione dei sistemi di welfare sembra essere: integrazione. Integrazione delle politiche e degli strumenti per la tutela sociale con quelli dell’assistenza, integrazione dei fondi e delle risorse, integrazione della dimensione nazionale con quella territoriale. Integrazione come risposta a un bisogno diffuso di coordinamento tra istituti

e tra competenze istituzionali (dall’Inps alle aziende sanitarie, dai Comuni alle Casse di previdenza e assistenza private) e di maggiore equilibrio nelle forme di gestione e di controllo degli strumenti di previdenza e di assistenza (di equilibrio tra sanità ospedaliera e sanità territoriale, di equilibrio tra mobilità nel lavoro e gestioni pensionistiche, di equilibrio tra regolarità

contributiva e fiscale per i lavori saltuari e flessibilità di lavoro per i giovani).

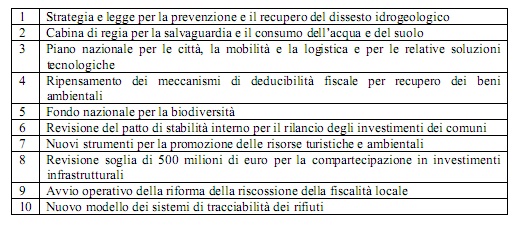

Ripensamento degli assetti del territorio

La base e le radici nel territorio come chiave interpretativa delle attese post-elettorali emergono con forza e con chiarezza sia sul fronte della tutela e prevenzione degli assetti idrogeologici, sia come domanda di una strategia nazionale che metta la città e le sue relazioni al centro delle politiche di sviluppo. Ambiente e salvaguardia ambientale in primo luogo, ma anche

mobilità, logistica delle persone e delle merci, investimenti in infrastrutture minori, uso delle tecnologie digitali per garantire la nascita e la crescita di una competitività locale oggi messa in secondo piano.

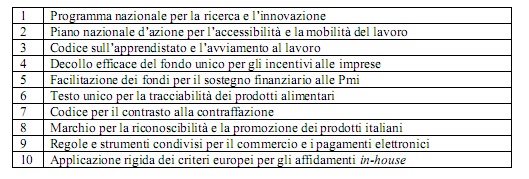

La nuova promozione d’impresa

Due sembrano essere gli elementi che caratterizzano la domanda di ripensamento dei modelli e delle politiche di sostegno allo sviluppo di impresa, anche e soprattutto come superamento di una logica insieme territoriale e di filiera (per andare oltre lo schema di distretto specializzato):

innovazione e riconoscibilità.

Innovazione e ricerca di base e industriale come strumenti di competitività, ma anche innovazione nei meccanismi di ingresso e di mobilità del lavoro per i giovani, per i pensionati, per le persone con diverse abilità), innovazione nei fondi e negli strumenti di sostegno alle imprese e agli imprenditori.

Riconoscibilità del Made in Italy, delle produzioni realmente italiane, ma anche come presupposto per la lotta alla contraffazione o per la promozione dell’e-commerce.

Sottoinsiemi sociali ed economici

Dare visione e copertura non solo mediatica, ma anche di governo, degli strumenti di sostegno e di tutela di nuove dimensioni economiche e sociali è una delle istanze più forti e condivise che emerge dalla lettura dei documenti programmatici.

Come è naturale aspettarsi, si tratta di istanze parziali (minute e di parte) che chiamano il nuovo governo a interrogarsi e a intervenire su condizioni a rischio di patologie sociali (dalla dipendenza dal gioco alla possibile esclusione sociale dei migranti, alla non protezione su fondi esistenti per scarsa trasparenza), ma anche su possibili limitazioni allo sviluppo e alla

occupazione (dal divario tra lettori digitali e non al praticantato).

In un quadro di domanda nuova e per certi versi innovativa di tutela (dei beni culturali, delle persone con disabilità, dei giocatori d’azzardo e delle loro famiglie, dei migranti) capace cioè di innervare in un complesso di politiche sociali non solo il rispetto dei principi essenziali ma anche e soprattutto gli strumenti e la cultura che quelle politiche rendono attuabili e/o esigibili.

Le parole chiave su questo asse interpretativo sembrano essere: educazione e trasparenza.

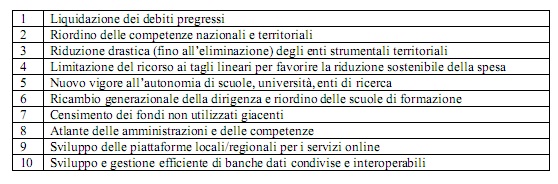

Efficienza nella Pubblica Amministrazione

peso della macchina burocratica è il più evidente tra i fattori di freno allo sviluppo di occupazione e reddito: un’amministrazione appesantita appesantisce la vita quotidiana di cittadini e imprese. La cifra di questo bisogno tuttavia non sembra essere la semplificazione delle norme e degli adempimenti burocratici, evidentemente questa è espressione troppo

autoreferenziale, quanto piuttosto la facilitazione (espressione che guarda al cittadino e all’impresa). Facilitazione nell’incasso e nei versamenti verso le amministrazioni, facilitazione nell’esercizio dell’autonomia (specie delle scuole), facilitazione nei percorsi di formazione e di carriera dei dirigenti pubblici.

Solo flebili tracce invece rimandano ad un bisogno di razionalizzazione e centralizzazione di politiche, di indirizzo, di acquisto. Se bisogno in tal senso c’è, è sottotraccia e nasconde probabilmente il timore di un ritorno ad una grande macchina pubblica nazionale. La centralità di alcuni strumenti (a partire dalle anagrafi e le grandi banche dati pubbliche) ne è un esempio.

Viceversa il taglio drastico degli enti strumentali sembra una strada ineludibile. In questa strada di progressiva facilitazione si inseriscono inoltre due direzioni di lavoro: il riordino delle competenze territoriali (troppa sovrapposizione e confuse attribuzioni) e il censimento dei tanti fondi “dormienti”, risorse che l’amministrazione pubblica ha accantonato, che sono già iscritte nei bilanci ma che faticano ad arrivare a destinazione. Delle due l’una: o si azzerano o si rendono fluidi.